Options d'Accessibilités

Espèces protégées

Espèces protégées

Accessibilité

La Côte Bleue abrite des espèces emblématique dont certaines sont en déclin. Pour contrer cette tendance, ces espèces sont protégées légalement. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos observations d’espèces protégées sur nos côtes en remplissant notre formulaire.

Accéder au formulaire d'observation

Accéder au formulaire d'observation

Présentation

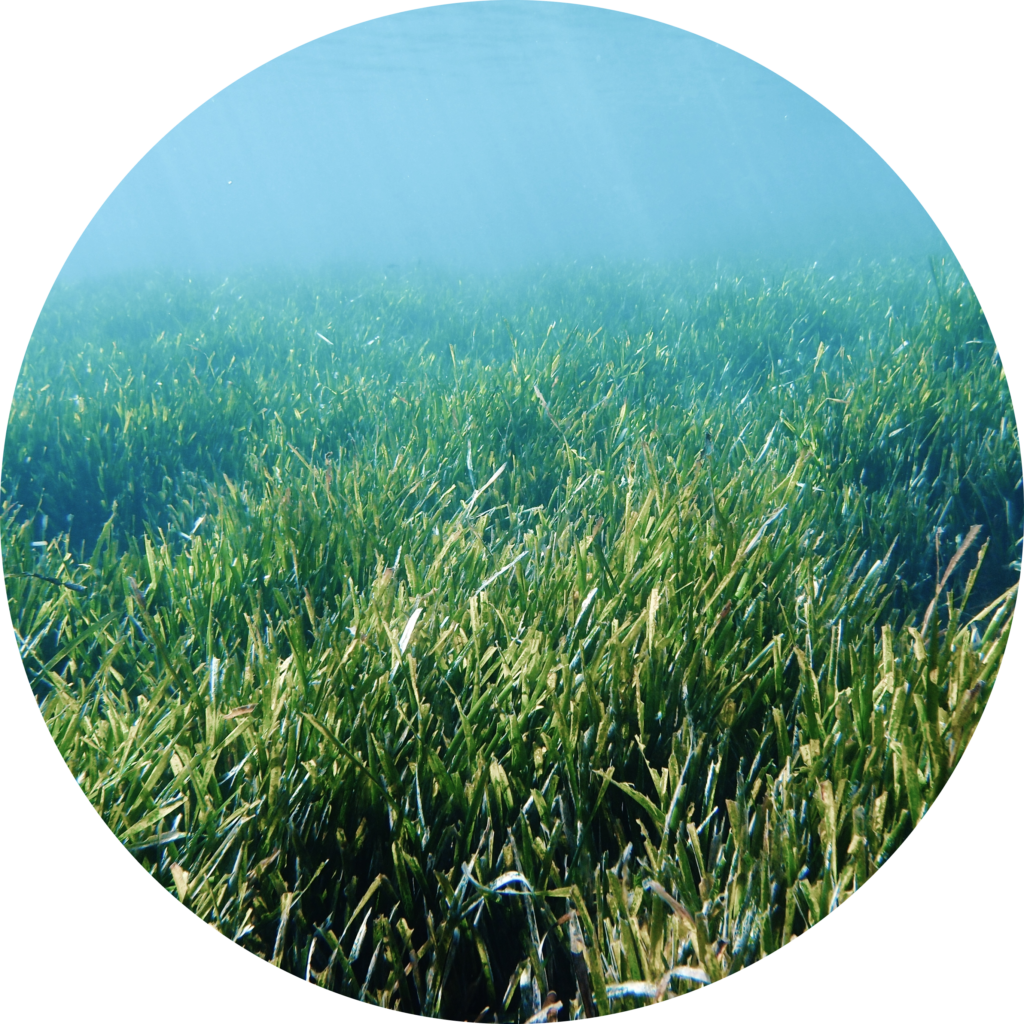

Posidonie (algue)

Taille

De 20 à 100 cm

Longévité

La feuille de posidonie a une durée de vie de 5 à 8 mois.

Aire de répartition

Espèce endémique présente dans toute la Méditerranée, à l’exception des côtes du Levant (Syrie, Liban, Israël, Palestine, Egypte).

Critères d’identification

La posidonie est une plante vivace à fleurs. Les individus sont constitués de rhizomes ligneux bruns rampants (épaisseur 1 à 2 cm) sur lesquels se développent des rhizomes dressés qui se terminent par des faisceaux de 4 à 8 feuilles vertes rubanées larges de 1 cm environ et longues de 20 à 100 cm. Les rhizomes développent des racines qui s’ancrent dans le substrat sous-jacent.

Habitat

Fonds de sable et de roche. Sa distribution verticale naturelle est de 40 m maximum dans les eaux les plus claires. Elle ne supporte pas l’eau saumâtre : la salinité doit être comprise entre 37 et 38 grammes par litre. Habitat d’importance prioritaire, l’herbier à Posidonia oceanica constitue l’écosystème pivot des fonds littoraux en Méditerranée et joue un rôle écologique prépondérant. Il possède une très haute valeur écologique et constitue un pôle de biodiversité avec 25% des espèces connues en Méditerranée, et de grande importance pour les ressources exploitées et la pêche artisanale.

Mode de vie

La reproduction de la posidonie se fait surtout de manière asexuée par bouturage. Pour ce qui concerne la reproduction sexuée, la floraison qui a lieu entre août et novembre, mais pas chaque année, est peu visible, les inflorescences vertes étant cachées parmi les longues feuilles. Quatre à dix fleurs hermaphrodites sont regroupées en inflorescence à l’extrémité d’un pédoncule de 10 à 30 cm. Les fruits (« olives de mer ») qui ne contiennent qu’une seule graine ont la taille et la couleur d’olives, de vert foncé à brun voire noir. Ils sont verts jusqu’à leur détachement qui a lieu entre mai et juillet. Ils flottent alors 15 jours avant de « larguer » leur unique graine. Puis ils s’échouent sur la plage et brunissent. Selon les courants d’importantes quantités de fruits peuvent se déposer sur les plages. Il leur aura fallu 6 à 9 mois pour mûrir.

Menaces

C’est une espèce protégée au niveau français, de l''Union Européenne et de l'Unesco.

Statut de protection

LC – Préoccupation mineure (Code IUCN)

Corb (poisson)

Taille

En moyenne 20 à 50 cm, peut atteindre 75 cm exceptionnellement.

Poids

Peut peser jusqu’à 2kg

Longévité

La durée de vie maximale connue est de 31 ans (déterminée par otolithométrie, c’est-à-dire le comptage des stries de croissance des otholites).

Aire de répartition

Méditerranée jusqu’à la mer noire ; Atlantique de la Manche jusqu’à la Mauritanie

Critères d’identification

Le corb commun est caractérisé par un corps haut, un dos fortement incurvé et un ventre plat. Sa bouche est petite, basse et presque horizontale. La mâchoire inférieure (menton) sans barbillon ne dépasse jamais la mâchoire supérieure. De petites dents disposées en larges bandes sont présentes aux deux mâchoires. Les deux nageoires dorsales jaunâtres sont bien développées, la première plus élevée a 10/11 épines rigides alors que la seconde n’en a qu’une suivie de 23/26 rayons mous. La ligne latérale se prolonge jusqu’à l’extrémité postérieure de la caudale qui est habituellement tronquée chez l’adulte et pointue chez les juvéniles. Les juvéniles possèdent de grandes nageoires par rapport au corps. La coloration uniformément brun foncé (bronze) du corps a des reflets métalliques ou dorés. Les nageoires pelviennes et l’anale sont noires de jais, bordées de blanc en avant. La partie inférieure de la caudale et la partie supérieure de la 2e dorsale sont bordées de noir.

Habitat

Le corb vit dans des profondeurs de 5 à 180 m, près des fonds rocheux de type éboulis, dalles, grottes ou surplombs non loin d’une zone d’herbier de posidonies.

Mode de vie

Vit en petits groupes ou en couple. Ce carnivore amateur de petits poissons, mollusques et crustacés, a une activité principalement nocturne. Le mâle émet des grognements en actionnant les muscles de sa vessie natatoire pour séduire les femelles et de façon générale, pour communiquer avec ses congénères. La ponte s’effectuera en pleine eau en mai-juin. C’est une espèce gonochorique dont la maturité sexuelle est atteinte vers 3-4 ans (25-30 cm). Il fraye entre mai et août (FAO : mars à août), avec un maximum en mai-juin.

Menaces

L’espèce a été surexploité en Méditerranée et le déclin inquiétant de ses populations a débouché, en 2014, sur la mise en place d’un moratoire qui en interdit la pêche à l’hameçon et la chasse sous-marine. Ce moratoire a été reconduit jusqu’en 2023 sur les côtes françaises.

Statut de protection

VU – Vulnérable (code IUCN)

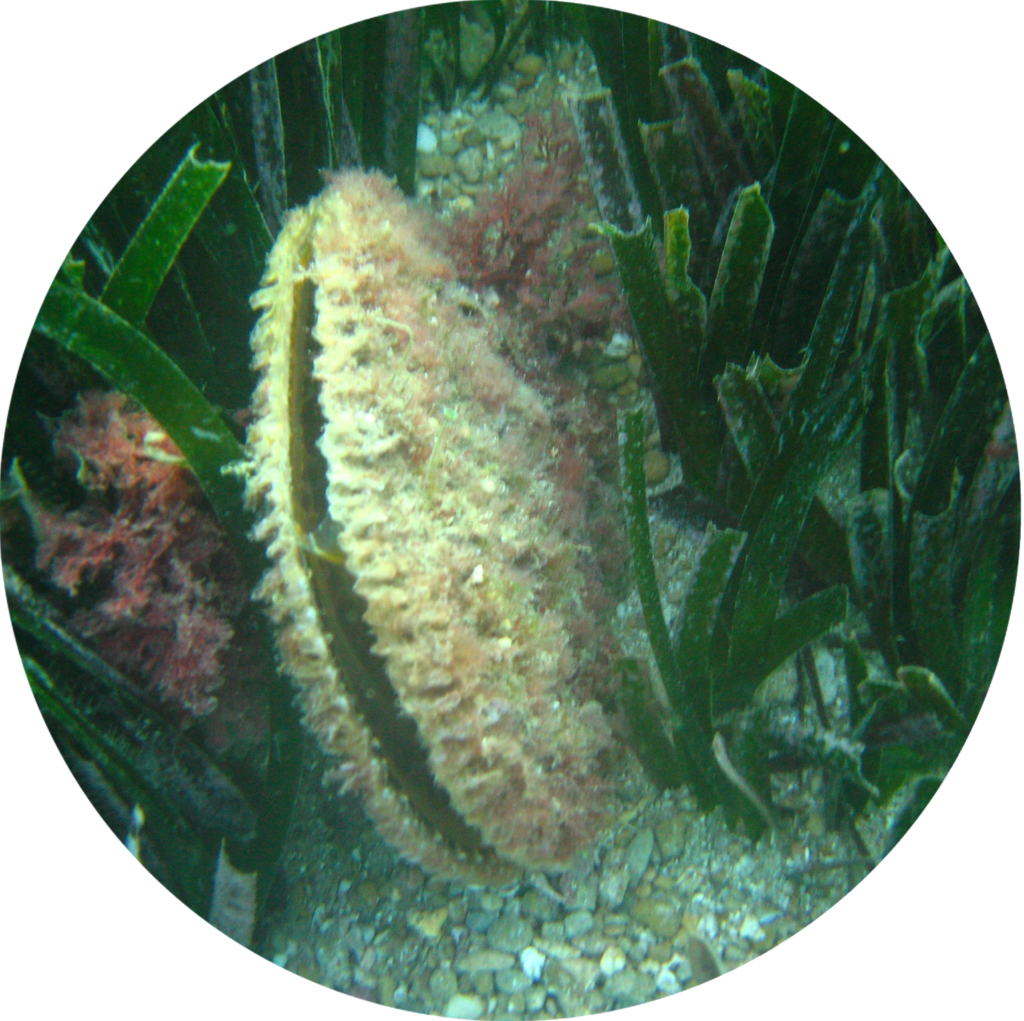

Grande nacre (coquillage)

Taille

C’est une espèce qui grandit lentement : il faut près de 20 ans à une grande nacre pour mesurer la taille moyenne de 80 cm à 1 m, et seules les plus vieilles nacres, âgées d’environ 40 ans, atteignent la taille de 1,20 m.

Longévité

Des individus de plus de 45 ans ont déjà été retrouvés. Vit en moyenne 20 ans.

Aire de répartition

Espèce endémique de Méditerranée (non présente en mer Noire).

Critères d’identification

Bivalve de forme triangulaire avec une extrémité pointue enfouie dans le sédiment (jusqu’à la moitié au maximum) et une extrémité postérieure arrondie. Les faces extérieures des valves sont hérissées de petites épines en forme de gouttières qui disparaissent chez les individus âgés. Elles sont garnies d’une vingtaine de costules (petites côtes, stries) rayonnantes. L’intérieur des valves est lisse, brillant, nacré, de couleur brunâtre, l’extérieur est brun. C’est le plus grand mollusque bivalve de Méditerranée (et l’un des plus grands du monde avec les bénitiers tropicaux).

Habitat

Fonds sableux ou sablo-vaseux, prairie de posidonies ou de zostères.

Mode de vie

Les nacres sont implantées dans le sédiment et inclinées vers le courant. Elles filtrent leur nourriture : particules vivantes (plancton) ou mortes (matières organiques). Les nacres filtrent 6,5 litres d’eau par 24 heures. Elles ont un métabolisme lent par rapport aux moules (100 L/24h) ou aux huîtres (40 L/24h). La période de reproduction sur nos côtes s’étale de juin à août.

Menaces

Depuis 2016, un épisode de mortalité massive touche les grandes nacres de Méditerranée. Cette mortalité a commencé sur la côte méditerranéenne de l’Espagne où la mortalité a atteint 100 % dans certains secteurs. Un parasite – un protozoaire du genre Haplosporidium – retrouvé dans la glande digestive des nacres est à l’origine de la mortalité. On sait peu de chose du parasite sauf que sa prolifération s’accentue avec le réchauffement de la température de l’eau (Source: OFB). Face à ce phénomène, l’Agence française pour la biodiversité et les principaux acteurs (scientifiques, gestionnaires d’aires marines protégées, services de l’État, établissements publics…) ont mis en place un certain nombres d’actions :

Statut de protection

CR – En danger critique (Code IUCN)

Rorqual commun

Taille

Sa taille est en moyenne de 18 à 20 m pour les individus de l’hémisphère nord et de 20 à 25 m pour ceux de l’hémisphère sud.

Longévité

La durée de vie du rorqual commun est d’environ 80 à 90 ans, mais des individus plus âgés ont été observés. Le pourcentage d’individus mourant chaque année de mort naturelle est d’environ 4 % chez les adultes et 12 % chez les jeunes.

Aire de répartition

Le rorqual commun se retrouve généralement dans les eaux tempérées et dans l’ensemble des eaux froides de l’hémisphère nord et sud. Il est moins présent dans les zones tropicales. Le rorqual commun est une espèce migratrice allant des eaux froides riches en nourriture en période estivale aux eaux plus tempérées en hiver.

Critères d’identification

Le rorqual commun est le second plus grand mammifère au monde après la baleine bleue. Son corps est long et effilé et a une forme hydrodynamique. L’espèce se caractérise par une dissymétrie de coloration au niveau de la tête : le côté inférieur droit est blanc, alors que le côté gauche est foncé. Chez certains spécimens, le côté droit de la mâchoire supérieure est gris clair. La tête vue du dessus est très légèrement bombée, en forme de V. Elle possède une arête unique qui va des évents à la lèvre supérieure. Le ventre et le dessous des nageoires pectorales sont blancs. Son aileron dorsal mesure environ 2 à 3% de la longueur totale, soit en moyenne 45 à 60 cm. Il est falciforme ou triangulaire formant un angle d’environ 135° avec l’avant du dos. Il est situé aux trois quarts du dos, proche de la caudale. Il n’est visible que lorsque l’ensemble de la tête est immergé. La nageoire caudale mesure environ 21% de la LT, soit 4 à 5 m. Sa face dorsale est gris sombre, alors que la face ventrale est blanchâtre avec un liseré gris sur le bord de fuite (bord de l’arrière de la caudale). C’est par un mouvement ondulatoire vertical de cette nageoire que l’animal se déplace. Les nageoires pectorales mesurent 11 à 12 % de la LT.

Habitat

Le rorqual commun est une espèce océanique vivant généralement en eau profonde, pouvant fréquenter les côtes de certaines régions (comme aux Açores, en Corse, au golfe du Saint-Laurent) ou des zones peu profondes pour s’alimenter. Il descend généralement entre 100 et 200 m de profondeur, selon l’endroit où se trouve sa nourriture. La profondeur de plongée observée en Méditerranée, est en moyenne de 150 m, avec un maximum à 470 m.

Mode de vie

Généralement les rorquals nagent en solitaire ou par deux. Ils peuvent se rassembler par groupes allant de quelques dizaines à quelques centaines d’individus lorsque la nourriture est abondante. Le rorqual commun est une baleine que l’on nomme « engouffreuse », car la technique d’alimentation repose sur les capacités du rorqual à engouffrer en un temps court, en ouvrant de manière béante sa gueule, de très grandes quantités d’eau (20 à 25 000 litres) et d’aliments puis de filtrer l’eau au travers de ses fanons en refermant sa gueule et en contractant les muscles peauciers. L’alimentation est généralement composée de krill (Euphausia superba, Meganyctiphanes norvegica) et de poissons tels que les harengs, sardines, lançons, capelans. Un rorqual commun de 22 mètres et 62 tonnes doit effectuer environ 73 filtrations pour avaler les 2,2 tonnes de nourriture qui lui sont nécessaires chaque jour. En Méditerranée les rorquals communs s’alimentent généralement la nuit. La maturité sexuelle est atteinte entre 6 et 7 ans chez les mâles et entre 8 et 9 ans chez les femelles, à une taille d’environ 18 à 19 m. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Les accouplements se font toute l’année mais généralement dans le sud entre avril et juillet et dans le nord de novembre à mars. La gestation est d’environ 11 mois. Les naissances ont lieu pour la population du sud entre juin et juillet et pour la population nord de décembre à janvier dans les eaux chaudes. En Méditerranée, la température de l’eau au moment des naissances est comprise entre 15 et 18 °C. Le petit à la naissance mesure 6,5 m pour un poids de 4 tonnes (soit 7 % du poids maternel). L’allaitement dure environ 6 à 7 mois. Pendant cette période, le petit absorbe chaque jour 72 litres de lait contenant 33 % de graisse. Il atteint une taille de 12 m pour un poids d’environ 15 tonnes. Un lien social fort rapproche le petit et sa mère. Le temps séparant 2 naissances est généralement de 2 à 3 ans.

Menaces

Depuis les années 70, le rorqual commun est protégé dans les océans de l’hémisphère sud et le Pacifique Nord. Depuis 1986 la chasse commerciale du rorqual commun est interdite dans l’Atlantique Nord. Il existe néanmoins des autorisations spécifiques « chasse scientifique, chasse aborigène et chasse commerciale » permettant à certains pays comme le Japon, l’Islande, le Danemark ou le Groenland de continuer à chasser sous quota. Au Japon, un nouveau programme pour le prélèvement annuel de 10 rorquals communs a débuté en 2005. En 2006 l’Islande a repris son activité de chasse commerciale du rorqual commun. Le quota annuel de capture que l’Islande s’est fixé entre 2009 et 2013 est de 150 animaux. Le Danemark pratique quant à lui la chasse aborigène chaque année et prélève 19 rorquals communs (quotas par an de 2008 à 2012 soit au total 95 rorquals communs). Le 21-25 juin 2010 s’est réuni à Agadir la 62ème réunion de la Commission Baleinière Internationale qui devait permettre de reconnaître la chasse pratiquée par les pays membres durant les 10 prochaines années avec en contre partie un contrôle et une réduction des prises, mais pour l’instant aucun accord n’a pu émerger suite à ces discussions.

Statut de protection

VU – Vulnérable (Code IUCN)

Tortue caouanne

Taille

Cette tortue a une carapace de taille moyenne de 92 cm (tailles relevées de 70 à 115 cm dans l’Atlantique ouest). Certains individus peuvent atteindre 1,20 m et 200 kg.

Poids

En moyenne 100 kg.

Longévité

La longévité de la tortue caouanne est mal connue, elle est de plusieurs dizaines d’années

Aire de répartition

La tortue caouanne vit dans toutes les mers du globe, tempérées et tropicales entre le 40° parallèle sud et le 60° parallèle nord, à une distance constante des côtes (et non au milieu des océans). Elle fréquente les eaux canadiennes au large de Terre Neuve et de la Nouvelle-Écosse où on l’observe à l’occasion. Certaines sources l’annoncent même au nord de Mourmansk, et en Argentine au sud. C’est la tortue la plus commune en Méditerranée (seules quelques tortues vertes, de 500 à 1000 adultes, y sont recensées, en Turquie et à Chypre). Les sites de ponte principaux sont la Floride, la Colombie, le Brésil et le Mexique, la Grèce, l’Afrique du Sud et Madagascar, le Sultanat d’Oman, le Myanmar et l’est du Japon, l’est de l’Australie et la Nouvelle-Calédonie. D’autres sites, secondaires, sont repérés en Amérique Centrale, en Afrique de l’ouest, à l’est de la Méditerranée et en Chine.

Critères d’identification

A l’âge adulte, les femelles sont plus lourdes que les mâles et leur corps est plus épais. Le corps des tortues marines est enfermé dans une carapace à deux ouvertures (une antérieure, une postérieure) laissant passer la tête, les membres et la queue. Cette carapace, plus longue que large, est formée de plaques osseuses (ostéodermes*) recouvertes d’écailles cornées, minces et contigües. Elle est parfois décrite comme étant en forme de cœur (cordiforme). La disposition et le nombre des écailles caractérisent une espèce de tortues. La caouanne possède 5 plaques latérales et 5 plaques vertébrales, entourées d’environ 25 plaques marginales (périphériques). De plus, la plaque nuchale, au-dessus du cou, est adjacente aux premières plaques costales (ou latérales). Elle n’a pas de carène continue. La couleur de son dos est brun orangé : la dossière (dessus de la carapace) peut avoir des taches claires. Elle est peu bombée. Ses franges peuvent être jaune orangé et dentelées à l’arrière. Le plastron (ventre) est jaune pâle, tacheté d’orange, lisse et composé de grosses plaques. De chaque côté du corps, la jonction entre dossière et plastron s’appelle un « pont ». Un petit caouanne est entièrement brun foncé ou gris sombre, avec, parfois, des pattes plus claires. Chaque plaque vertébrale forme une pointe visible sur son dos. La caouanne possède une grosse tête large (jusqu’à 25 cm) entièrement recouverte de fines écailles cernées de jaune pâle, avec 4 écailles préfrontales entre les yeux comportant souvent une 5ème petite plaque en leur centre. Son cou est trapu, partiellement rétractile et court : ce « raccourcissement » est une adaptation à la vie marine. Sa tête est armée d’un puissant bec corné. Chez les petits, ce bec se termine en pointe, le « diamant », qui leur permet de casser la coquille de l’œuf au moment de l’éclosion. Par la suite, cette pointe disparaît au bout de deux semaines. Le squelette possède une colonne vertébrale et les côtes sont soudées à la carapace. Les narines, comme les orbites, ont une orientation latérale. Autre adaptation à la vie marine, les pattes se sont aplaties en palettes natatoires. Les pattes avant servent de propulseurs, les pattes arrière de gouvernail et de stabilisateur : cela lui permet la nage en haute mer. Comme la tortue imbriquée, ses pattes sont chacune « armées » de deux grosses griffes. Elles aussi sont recouvertes d’écailles qui, comme sur le cou, partent parfois en lambeaux : c’est une légère mue

Habitat

Comme tous les reptiles, la caouanne a une respiration aérienne pulmonaire et doit donc remonter respirer à la surface. On peut parfois la repérer à fleur d’eau où elle dort en dérivant avec les courants. De même, elle remonte souvent à la surface pour se chauffer. C’est pourtant une espèce peu pélagique et on connaît mal ses éventuelles migrations. Il semble que celles-ci soient liées à la température de l’eau devenant trop froide. Sans en avoir de réelles certitudes, on suppose que certaines caouannes entreprennent de longues migrations en se servant des courants chauds. Elles remontent parfois dans les estuaires fluviaux. Cette tortue peut vivre en dehors des eaux tropicales : il faut cependant qu’en été, la température de l’eau de surface reste supérieure à 20°C. Elle a pourtant une certaine capacité à résister au froid par un bon isolement naturel et un comportement de léthargie, immobile sur le fond. Pendant la première année de leur existence, les petites tortues semblent rester dans une même zone où la couverture d’algues est importante et où elles se nourrissent (en général d’organismes vivant dans les algues) et grandissent. Elles peuvent aussi séjourner dans les algues flottantes où elles seront bien camouflées. Quand elles atteignent 50 cm (7 à 10 ans), elles quittent cet habitat pour rejoindre les zones côtières à fonds durs et meubles.

Mode de vie

La tortue caouanne est carnivore : elle se nourrit de crustacés, de poissons, de mollusques et de méduses. Cependant, sa nourriture varie selon qu’elle migre en pleine eau (méduses, calmars, poissons volants) ou qu’elle séjourne auprès des côtes (bivalves, crabes, oursins, poissons,…). Les mâchoires de cette tortue sont sans dents : elles sont remplacées par des plaques cornées tranchantes. Les petits se nourrissent de petits animaux qu’ils trouvent dans l’épaisseur des algues où ils séjournent. Les sexes sont séparés. Les mâles ont une vie uniquement aquatique. Ils ont une plus longue queue et de plus grosses griffes que les femelles. Le mâle utilise d’ailleurs ses griffes pour s’accrocher à la dossière de la femelle pendant l’accouplement. Celui-ci a en général lieu en pleine mer (et non près des lieux de ponte comme pour les autres tortues), habituellement à la surface, mais parfois en pleine eau.

Les tortues sont ovipares, les œufs fécondés se développent dans l’utérus. Les femelles ne pondent que toutes les deux ou trois saisons et rejoignent alors la terre, où elles creusent un trou profond (50 cm environ) dans le sable pour y déposer les œufs. Partout, la ponte a lieu entre le printemps et l’été, à la tombée de la nuit ou un peu plus tard, à marée montante. Par exemple, en Méditerranée orientale, la ponte a lieu entre avril et septembre, sur les plages de sable, à proximité du bord de l’eau de marée haute. Dans les Caraïbes, elle n’a lieu que de mai à juillet. Les femelles accostent quatre à sept fois par saison, par intervalle de deux semaines environ, pour pondre chaque fois de 60 à 200 œufs. Elles les abandonnent ensuite. La fidélité à une seule plage de ponte n’est pas aussi nette que chez les autres tortues marines et les localisations peuvent être distantes de 300 km.

L’incubation dure de 45 à 65 jours. Pendant cette période, les œufs peuvent être mangés par toutes sortes de mammifères et de reptiles. Les coquilles sont rondes, calcaires et blanchâtres. Elles sont suffisamment souples pour ne pas se casser quand elles tombent au fond du nid. Leur diamètre varie de 3 à 5 cm. La température « neutre » pour la détermination du sexe des embryons est de 28-29 °C dans l’Atlantique ouest (mâle en-dessous, femelle au-dessus). La température d’incubation peut varier de 26 à 32 °C. Généralement, les petits (55 mm environ) cassent la coquille la nuit et foncent vers la mer : ils ont alors la même morphologie que les adultes. Ils sont très vulnérables, victimes de nombreux prédateurs (varan, crabe, rongeur, poisson, oiseau,…). Ils se laissent ensuite dériver en pleine mer pour rejoindre les aires d’alimentation.

Menaces

La tortue caouanne est totalement protégée en France (arrêté du 17/07/1991) et fait partie de la dizaine d’espèces de Méditerranée protégées. A Chypre, les femelles en train de pondre sont protégées et une écloserie-pilote a été installée en 1978. Les zones de ponte de Lybie et de l’île Zakynthos (Grèce) sont également protégées.

Depuis 1982 et la Convention de Washington, elle est complètement protégée au niveau mondial car elle fait partie de l’annexe 1 (en danger d’extinction) de la C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife and Flora). Toutes les tortues marines sont notées dans cette annexe (interdiction absolue de capture, de commerce et de détention) ; leur avenir dépend entre autres du contrôle du commerce international. La tortue caouanne est également protégée par la Convention de Bonn pour les espèces migratrices.

Statut de protection

VU – Vulnérable (Code IUCN)

Corail rouge

Taille

Les colonies peuvent atteindre 20 cm (exceptionnellement 50 cm) pour une croissance moyenne de 1 à 8 mm par an. Pour une colonie de 10 cm de largeur, les branches peuvent atteindre 40 mm de diamètre. Les colonies bien éclairées sont souvent luxuriantes.

Longévité

Longue durée de vie, peut atteindre plus de 100 ans. Une colonie vieille de 20 ans ne fait que quelques grammes.

Aire de répartition

Espèce plus ou moins endémique de Méditerranée, elle est localisée essentiellement dans la partie occidentale. Elle a également été signalée sur la côte Atlantique entre le Portugal et le Cap Vert. Cette espèce était présente en Méditerranée au Miocène supérieur, il y a environ 8 millions d’années.

Critères d’identification

On rencontre cette espèce sous forme de colonie rigide, arborescente, pourvue de ramifications orientées selon plusieurs plans irréguliers, cylindriques, relativement courtes et disposées de toutes parts sur les rameaux. Le coenenchyme est de couleur rouge, rose en grande profondeur et exceptionnellement blanc, formé de carbonate de calcium cristallisé en calcite. Il recouvre le squelette axial entièrement minéralisé. Les anthocodiae sont de couleur blanche. La couleur rouge est due à la présence de pigments, de type caroténoïde, dans les spicules et le squelette axial. On peut observer sur la surface des polypes blancs (5 mm) très protubérants et surmontés d’un disque buccal entouré de 8 tentacules avec de petits prolongements, à symétrie bilatérale, pauvres en cellules urticantes.

Les polypes peuvent se rétracter complètement dans une loge : le calice. On distingue deux types de polypes qui se partagent différentes fonctions :

Ceux qui assurent la nutrition et la reproduction.

Ceux réduits en pores contractiles, qui assurent la circulation de l’eau dans les canaux endodermiques.

La cavité digestive centrale et le pharynx sont cloisonnés par des membranes verticales symétriques. D’autre part, le pharynx est cloisonné par une gouttière ciliée : le siphonoglyphe qui assure l’entrée de l’eau dans la cavité gastrique. Il possède des polypes particuliers, réduits à des pores par où se font les échanges d’eau entre la colonie et le milieu. Une certaine qualité d’eau avec des paramètres de limpidité, d’agitation et de température (moyenne : 15 °C) est nécessaire pour assurer la viabilité de cette espèce.

Habitat

Cette espèce est sessile. C’est une espèce benthique qui vit fixée sur des substrats durs. Elle colonise les substrats rocheux facilement exposés à la lumière, en général sur les parois verticales de la biocénose coralligène. On retrouve ce corail à faibles profondeurs, au plafond des grottes, quand la luminosité diminue progressivement sous des surplombs rocheux, dans les excavations ou à la lisière des crevasses, sur les pentes douces. On peut le rencontrer dès 5 m de profondeur de nos jours, mais il évolue plus spontanément par 30 ou 40 m de fond, jusqu’à 100 m. Il peut pousser jusqu’à 400 m de profondeur.

Mode de vie

C’est un filtreur passif. La nourriture est prélevée par les tentacules des polypes alimentés par le courant qui filtrent l’eau. Les polypes des colonies peuvent capturer des proies planctoniques par le biais de leur couronne de tentacules munis de cellules spécialisées : les cnidocytes, valant à cette espèce un statut de carnivore. Cependant, ils peuvent également se nourrir de substances dissoutes dans l’eau de mer.

La reproduction est à la fois sexuée et asexuée. Bien que l’on ne puisse les différencier à l’œil nu (on ne peut qu’en période de fabrication des gamètes, en dissection), les sexes sont séparés : une colonie est ainsi soit femelle soit mâle. La colonie arrive à maturité vers l’âge de 2 ans, alors qu’elle ne fait que quelques centimètres. C’est au cours de la période estivale, entre juin et août que les polypes des colonies mâles émettent des spermatozoïdes en pleine eau qui nageront à la rencontre de polypes de colonies femelles, lieu de fécondation et de maturation des larves alors formées. Chaque larve est expulsée dans l’eau de mer entre mi-juillet et début octobre selon la profondeur. Elle tombera pour venir se fixer au substrat et se métamorphoser après une quinzaine de jours. C’est par reproduction asexuée, par bourgeonnement, que se développera chaque nouvelle colonie. La croissance d’une colonie varie de 1 à 8 mm par an.

Menaces

Le corail rouge, comme les gorgones, fait partie des organismes les plus touchés par les modifications environnementales, et notamment les variations de températures. Les caractéristiques du cycle de vie de cette espèce clef de l’habitat coralligène en font une espèce très vulnérable. Le corail rouge ne fait pas partie des espèces protégées de Méditerranée qui sont très peu nombreuses, mais des espèces dont la pêche est réglementée. Il est inscrit en annexe III de la convention de Berne et en annexe III de la convention de Barcelone.

Statut de protection

EN – En danger d’extinction (Code IUCN)

Taille

Les colonies peuvent atteindre 20 cm (exceptionnellement 50 cm) pour une croissance moyenne de 1 à 8 mm par an. Pour une colonie de 10 cm de largeur, les branches peuvent atteindre 40 mm de diamètre. Les colonies bien éclairées sont souvent luxuriantes.

Longévité

Longue durée de vie, peut atteindre plus de 100 ans. Une colonie vieille de 20 ans ne fait que quelques grammes.

Aire de répartition

Espèce plus ou moins endémique de Méditerranée, elle est localisée essentiellement dans la partie occidentale. Elle a également été signalée sur la côte Atlantique entre le Portugal et le Cap Vert. Cette espèce était présente en Méditerranée au Miocène supérieur, il y a environ 8 millions d’années.

Critères d’identification

On rencontre cette espèce sous forme de colonie rigide, arborescente, pourvue de ramifications orientées selon plusieurs plans irréguliers, cylindriques, relativement courtes et disposées de toutes parts sur les rameaux. Le coenenchyme est de couleur rouge, rose en grande profondeur et exceptionnellement blanc, formé de carbonate de calcium cristallisé en calcite. Il recouvre le squelette axial entièrement minéralisé. Les anthocodiae sont de couleur blanche. La couleur rouge est due à la présence de pigments, de type caroténoïde, dans les spicules et le squelette axial. On peut observer sur la surface des polypes blancs (5 mm) très protubérants et surmontés d’un disque buccal entouré de 8 tentacules avec de petits prolongements, à symétrie bilatérale, pauvres en cellules urticantes.

Les polypes peuvent se rétracter complètement dans une loge : le calice. On distingue deux types de polypes qui se partagent différentes fonctions :

Ceux qui assurent la nutrition et la reproduction.

Ceux réduits en pores contractiles, qui assurent la circulation de l’eau dans les canaux endodermiques.

La cavité digestive centrale et le pharynx sont cloisonnés par des membranes verticales symétriques. D’autre part, le pharynx est cloisonné par une gouttière ciliée : le siphonoglyphe qui assure l’entrée de l’eau dans la cavité gastrique. Il possède des polypes particuliers, réduits à des pores par où se font les échanges d’eau entre la colonie et le milieu. Une certaine qualité d’eau avec des paramètres de limpidité, d’agitation et de température (moyenne : 15 °C) est nécessaire pour assurer la viabilité de cette espèce.

Habitat

Cette espèce est sessile. C’est une espèce benthique qui vit fixée sur des substrats durs. Elle colonise les substrats rocheux facilement exposés à la lumière, en général sur les parois verticales de la biocénose coralligène. On retrouve ce corail à faibles profondeurs, au plafond des grottes, quand la luminosité diminue progressivement sous des surplombs rocheux, dans les excavations ou à la lisière des crevasses, sur les pentes douces. On peut le rencontrer dès 5 m de profondeur de nos jours, mais il évolue plus spontanément par 30 ou 40 m de fond, jusqu’à 100 m. Il peut pousser jusqu’à 400 m de profondeur.

Mode de vie

C’est un filtreur passif. La nourriture est prélevée par les tentacules des polypes alimentés par le courant qui filtrent l’eau. Les polypes des colonies peuvent capturer des proies planctoniques par le biais de leur couronne de tentacules munis de cellules spécialisées : les cnidocytes, valant à cette espèce un statut de carnivore. Cependant, ils peuvent également se nourrir de substances dissoutes dans l’eau de mer.

La reproduction est à la fois sexuée et asexuée. Bien que l’on ne puisse les différencier à l’œil nu (on ne peut qu’en période de fabrication des gamètes, en dissection), les sexes sont séparés : une colonie est ainsi soit femelle soit mâle. La colonie arrive à maturité vers l’âge de 2 ans, alors qu’elle ne fait que quelques centimètres. C’est au cours de la période estivale, entre juin et août que les polypes des colonies mâles émettent des spermatozoïdes en pleine eau qui nageront à la rencontre de polypes de colonies femelles, lieu de fécondation et de maturation des larves alors formées. Chaque larve est expulsée dans l’eau de mer entre mi-juillet et début octobre selon la profondeur. Elle tombera pour venir se fixer au substrat et se métamorphoser après une quinzaine de jours. C’est par reproduction asexuée, par bourgeonnement, que se développera chaque nouvelle colonie. La croissance d’une colonie varie de 1 à 8 mm par an.

Menaces

Le corail rouge, comme les gorgones, fait partie des organismes les plus touchés par les modifications environnementales, et notamment les variations de températures. Les caractéristiques du cycle de vie de cette espèce clef de l’habitat coralligène en font une espèce très vulnérable. Le corail rouge ne fait pas partie des espèces protégées de Méditerranée qui sont très peu nombreuses, mais des espèces dont la pêche est réglementée. Il est inscrit en annexe III de la convention de Berne et en annexe III de la convention de Barcelone.

Statut de protection

EN – En danger d’extinction (Code IUCN)

Mérou brun

Taille

En moyenne 120 cm.

Poids

Jusqu’à 50 kg.

Longévité

Les plus grands individus peuvent atteindre les 50 ans.

Aire de répartition

Méditerranée, Atlantique, Océan indien.

Critères d’identification

Sa silhouette en forme d’obus est massive. Sa couleur est très variable allant du brun-roux au gris avec des taches plus claires. Le caractère « humain » dont on les affuble tient aussi à sa grande bouche ourlée de grosses lèvres. Les épines de son unique nageoire dorsale sont bien visibles. Sombres, les nageoires du mérou sont soulignées d’un liseré blanc, de même pour la caudale dont la partie terminale est très arrondie.

Habitat

Cette espèce sédentaire vit près des côtes sur des fonds rocheux comportant des abris, cavités, grottes. On peut le croiser jusqu’à 80 m de profondeur aussi bien en plein eau que posé sur le fond. Les juvéniles, quant à eux, se rencontrent près du littoral.

Mode de vie

Parfois solitaire, il s’observe aussi en groupes de plusieurs individus, notamment dans les espaces protégés où son naturel curieux et débonnaire reprend le dessus. Ce carnivore amateur de poissons et crustacés est également friand de céphalopodes tels que poulpes, seiches et calmars. Au lever et au coucher du soleil, il chasse à l’affût, surprenant ses proies. Cette espèce est hermaphrodite protogyne, c’est-à-dire femelle pendant les premières années de sa vie (maturité sexuelle vers 4-5 ans), le mérou devient mâle quand il atteint une taille d’environ 60 cm. La reproduction a lieu en été, période pendant laquelle les plongeurs peuvent observer des rassemblements. Les mâles, apprêtés d’une sublime livrée argentée, s’engagent alors dans de longues parades nuptiales. La fécondation s’opère en pleine eau à la tombée de la nuit. Les larves sont pélagiques pendant 2 mois puis les juvéniles se développent près de la surface. Comme souvent chez les poissons, les larves et les juvéniles ont une croissance rapide au début, puis celle-ci est plus lente.

Menaces

Ce beau poisson débonnaire a bien failli disparaître de Méditerranée (prélèvements et pollution combinées). Aujourd’hui protégée par un moratoire valable jusqu’en 2023, cette espèce emblématique est interdite à toute forme de pêche hormis les filets de pêcheurs professionnels. Par ailleurs, le mérou est situé au plus haut niveau de la chaîne alimentaire, ce qui en fait un indicateur de l’état écologique du milieu et de la ressource.

Statut de protection

EN – En danger d’extinction (code IUCN)

Grande cigale

Taille

En moyenne 25 à 30 cm. Peut atteindre 50 cm.

Longévité

De 3 à 4 ans.

Aire de répartition

Du Portugal au golfe de Guinée, Méditerranée.

Critères d’identification

La grande cigale ressemble de loin à une langouste, mais le corps est plus trapu, aplati dorso-ventralement et les antennes sont en forme de palettes plates et segmentées. La carapace est d’un brun plus ou moins rougeâtre, rugueuse, grenue, bordée de violet au niveau des antennes. Les pattes sont dépourvues de pinces, sauf la 5ème paire chez la femelle qui l’utilise pour l’entretien des œufs qu’elle porte sous l’abdomen.

Habitat

Elle vit de 3 à plus de 100 m de profondeur et affectionne les grottes, failles et le dessous des dalles rocheuses isolées dans les posidonies. On la trouve souvent accrochée sous les surplombs et le plafond des cavités où elle se confond avec la couleur du substrat. Les adultes âgés, qui ne muent que rarement, peuvent parfois porter des petites algues ou des invertébrés (hydraires, bryozoaires) fixés sur leur carapace, ce qui améliore encore la qualité de leur camouflage. Elle sort plus volontiers la nuit.

Mode de vie

Les cigales se nourrissent de petits invertébrés, généralement des mollusques : patelles, ormeaux, crépidules et de crustacés. Elles sont occasionnellement nécrophages, et se font souvent prendre dans les nasses et filets où elles sont entrées pour dévorer les appâts et les poissons capturés. Les grandes cigales se reproduisent de la fin du printemps. On trouve parfois des rassemblements de plusieurs dizaines d’individus, qui reviennent chaque année dans des emplacements bien précis, parfois à faible profondeur, dans des grottes, des failles abritées ou dans des cavités du coralligène. La femelle porte ses œufs accrochés sous les segments abdominaux jusqu’à leur éclosion. Les larves ont ensuite une vie planctonique dont on connaît mal la durée. Au cours de celle-ci, elles subissent plusieurs métamorphoses jusqu’au stade sub-adulte où elles tomberont sur le fond.

Menaces

La grande cigale est aujourd’hui totalement protégée en France (arrêté du 26 novembre 1992) et fait l’objet de mesures de protection en Europe et dans la plupart des autres pays de la Méditerranée (présente en annexe 3 de la Convention de Berne et de la Convention de Barcelone).

Statut de protection

DD – Manque de données (Code IUCN)

Fou de Bassan

Taille

Envergure moyenne de 1.70 m.

Longévité

Son espérance de vie s’établie à hauteur de 21 ans.

Aire de répartition

Amérique Centrale et du Nord, Europe et Afrique du Nord.

Critères d’identification

Cet oiseau est le plus grand pouvant ordinairement être observé dans les eaux de France métropolitaine. Sa tête jaune, son corps fuselé et ses longues ailes blanches aux extrêmités noires lui donnent un air si caractéristique qu’il ne peut pas être confondu avec une autre espèce. Le mâle est légèrement plus petit que la femelle, mais la différence est peu perceptible à l’oeil. Les jeunes de l’année possèdent un plumage brun foncé, uniforme. La livrée adulte s’acquiert progressivement en l’espace de quatre années.

Habitat

Oiseau marin, le fou de Bassan se réunit en colonies sur les ilots ou falaises pour assurer sa reproduction.

Mode de vie

Vivant en colonies parfois fort développées, chaque couple de fou de Bassan connaît parfaitement l’emplacement du nid. Ils communiquent par des cris, dans un ensemble vocal qui nous apparaît comme une véritable cacophonie. Cet oiseau grégaire chasse ordinairement en groupe, de manière à accroître ses chances. Avec un certain opportunisme, il lui arrive de récupérer également les rejets des bateaux de pêche.

C’est au large, dans les eaux du plateau continental, que le fou de Bassan part s’alimenter. Grâce à sa puissante musculature, cet excellent voilier est capable de longs déplacements. Son régime alimentaire piscivore se compose essentiellement de petits poissons, comme les sardines, lançons, les capelans, les maquereaux ou les harengs et des céphalopodes. Pour capturer ses proies dans les eaux superficielles, il bascule en avant, replie ses ailes et plonge en piqué, pattes repliées sous la queue, depuis des hauteurs parfois considérables. Ce mode opératoire lui permet d’atteindre des profondeurs proches des vingt mètres, à une vitesse comprise entre 60 et 90 kilomètres heure. Un système de poches d’air amorti le choc au contact de l’eau. C’est au cours de la remontée en surface, effectuée à l’aide de ses puissantes pattes palmées, qu’il attrape son repas. Il est aussi capable de raser les flots, épousant les ondulations de l’eau et prendre au passage la proie repérée.

L’aire de reproduction de cet oiseau océanique se limite essentiellement à l’Atlantique Nord et à la mer du Nord. Si l’on ne totalise guère plus de six colonies en Amérique du Nord, la Gaspésie possède cependant la plus importante des implantations. En effet, 32 000 couples ont été recensés sur l’ile de Bonaventure, en 2008 (environ 120 000 fous). Depuis quelques années, un couple de Morus bassanus s’est fixé sur la Côte Bleue, à Carry-le-Rouet et s’y reproduit régulièrement. Il s’agit là du seul exemple officiellement enregistré pour la Méditerranée. Ce cas tranche radicalement avec les habitudes de reproduction de l’espèce, qui se cantonne habituellement dans des colonies. Il n’existe aucune autre colonie en Méditerranée, mais quelques couples tentent vainement (sauf Carry) de s’installer dans divers ports : Sausset, Bandol, Pointe Rouge, Mandelieu… Le nid volumineux se compose de bois flotté comme de débris les plus divers flottant à la surface de la mer, associés à du guano (si des poussins ou des adultes meurent dans les cordages, ce type de mortalité demeure assez limité). Les pontes s’étalent entre la fin février et la fin juin tandis que la couvaison mobilise l’énergie parentale six semaines durant. Sauf cas particulier, un seul œuf, un seul poussin. C’est à l’âge de trois mois que l’on peut assister à l’envol des juvéniles. La mortalité est forte en raison de leur inexpérience. En octobre, les colonies se voient désertées jusqu’à la prochaine saison des amours, qui débute par une parade nuptiale. Le couple revient sur le même nid plusieurs années de suite. Ces oiseaux deviennent sexuellement matures à l’âge de quatre ans.

Menaces

Les populations de fous de Bassan ont été décimées par une récolte abusive de leurs œufs et par la chasse qui leur a été faite. La détérioriation généralisée de leur habitat, voisin en Europe des grandes routes maritimes, a également contribué à sa disparition, sans compter les pertes engendrées à l’occasion des marées noires et dégazages sauvages. Le faible nombre des colonies rend l’espèce fragile. Fort heureusement, des mesures ont permis sa préservation et même d’autoriser la densification de certaines colonies. A présent, les effectifs restent relativement stables. La pression exercée sur les ressources naturelles par la surpêche n’augurent toutefois pas un avenir serein. Morus bassanus figure désormais à l’Annexe III de la Convention de Berne en tant qu’espèce protégée. La règlementation française, depuis 1962, interdit toute destruction ou collecte d’œufs, la destruction des nids, la capture, la mutilation et la naturalisation de cet oiseau, vivant ou mort. Vente, achat, colportage, transport sont de même rigoureusement interdits.

Statut de protection

LC – Préoccupation mineure au niveau Européen (Code IUCN)